|

アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |

トップページ

トップページ

行事・活動紹介

行事・活動紹介

行事日程

行事日程

行事・活動

行事・活動

地盤工学フォーラム

地盤工学フォーラム

地盤工学講座

地盤工学講座

地盤工学セミナー

地盤工学セミナー

講習会・講演会・見学会

講習会・講演会・見学会

学術活動

学術活動

委員会活動

委員会活動

調査・研究・出版物

調査・研究・出版物

支部表彰

支部表彰

受賞業績紹介

受賞業績紹介

募集要項

募集要項

社会貢献

社会貢献

技術協力・連携

技術協力・連携

出張講義のご案内

出張講義のご案内

組織

組織

沿革・規程等

沿革・規程等

組織・役員・委員

組織・役員・委員

東北支部 賛助団体 芳名録

東北支部 賛助団体 芳名録

地盤工学会 特別会員(東北支部分)

地盤工学会 特別会員(東北支部分)

地盤工学会 本部・各支部へのリンク

地盤工学会 本部・各支部へのリンク

入会のご案内

入会のご案内

入会案内はこちら

入会案内はこちら

東北支部 賛助団体のご案内

東北支部 賛助団体のご案内

バナー

バナー

Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.

掲載日:2008年4月21日(月)

最終更新日:2008年5月2日(金)

| 地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ, 会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上, 地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております. 授賞候補の公募を行い,表彰委員会の審査により授賞者を決定し,東北支部総会で表彰を行います. 平成19年度は,以下に紹介する7件(順不同)の業績に対して授賞されました. |

(参考)歴代の授賞業績・表彰規定等

| 受賞者: | 佐藤 実 | (国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 工務第二課長) |

|---|---|---|

| 植本直之 | (東日本高速道路株式会社 東北支社 山形工事事務所 村山工事長) | |

| 大津敏郎 | (財団法人 高速道路技術センター 道路技術研究部 道路研究課長) | |

| 推薦者: | 鹿島幹男 | (東日本高速道路株式会社 執行役員 東北支社長) |

|

日本海沿岸東北自動車道本荘〜岩城間(L≒21 km)は,

国土交通省東北地方整備局が新直轄方式により整備を進めた区間で,

東日本高速道路(株)東北支社が当該区間の土工,橋梁,トンネル構造物等の業務支援を実施した. このうち日本海に近接する大内JCT〜岩城IC間については, 新第三紀の脆弱な堆積軟岩が分布し,褶曲や断層による複雑な地質構造を呈する由利丘陵を通過しており, 高速道路建設中に岩城地区における大規模な地すべり挙動を初めとして, 応力解放に起因するのり面変状や崩壊が約20箇所で発生した. これらの対策として,動態観測解析結果に基づく排土工,排水ボーリング,集水井,グラウンドアンカー工等の施工を実施した. また,開通後の合理的な切土のり面管理を目的とした切土のり面自動計測管理システムを検討・構築し, 開通目標である秋田わか杉国体までに完成させたものである. |

写真1:岩城地区地すべり対策 (グラウンドアンカー緊張力緩和作業)  写真2:石切場地区トップリング対策 (グラウンドアンカー工)  写真3:猿田沢地区地すべり対策 (グラウンドアンカー工) |

| 受賞者: | 斎藤荘英 | (鉄道・運輸機構 鉄道建設本部 東北新幹線建設局 十和田鉄道建設所) |

|---|---|---|

| 石山民一 | (鉄道・運輸機構 鉄道建設本部 東北新幹線建設局 十和田鉄道建設所) | |

| 田野彰一 | (鉄道・運輸機構 鉄道建設本部 東北新幹線建設局 十和田鉄道建設所) | |

| 推薦者: | 三輪 誠 | (鉄道・運輸機構 鉄道建設本部 東北新幹線建設局長) |

|

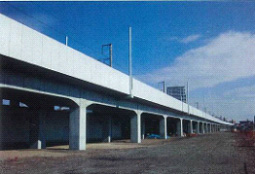

東北新幹線の八戸駅から約30km新青森方に位置する川去川橋りょう工事は, 延長461mの高架橋を主体とした工事で, 腐植土層や固結度の低い砂質土及び粘性土が深く堆積した軟弱地盤である上, 被圧地下水位が高い等の理由により,橋りょうの基礎に鋼管杭(φ1.0m〜1.1m, L=25m)を採用している. 当該地盤が鋼管杭の施工実績の少ない特殊な地盤条件であるため, 杭の支持力を確認する必要から衝撃載荷試験を実施した. 衝撃載荷試験により,当該地盤の極限支持力を確認するとともに, 先端支持力とそれに付加する周面摩擦力を確実に把握し, 当該地盤条件に適合した打止め管理式を確立し,当該地域のすべての杭が必要支持力を満足する, 確実で経済的な施工を行なうことができた. また,実施した衝撃載荷試験の成果は,他の新幹線工事においても適用可能であることを確認しており, 類似の地盤条件に広く活用できる有意義なものであると考えられる. |

写真1:衝撃載荷試験状況(養生後)  写真2:鋼管杭施工状況 |

| 受賞者: | 兼子平夫 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) |

|---|---|---|

| 鈴木慎一 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) | |

| 中根 健 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) | |

| 浅川邦明 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) | |

| 推薦者: | 栗田敏寿 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所) |

|

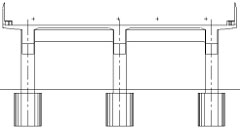

東北本線長町駅付近高架化事業は,仙台市長町副都心土地区画整理事業の一環として,

長町駅を中心とした延長約2500mを高架化する仙台市および都市再生機構とJR東日本の協定工事である.

新設する高架橋は,在来線と東北新幹線の高架橋の間に建設されるもので,

相互の高欄間の最小間隔は50cmと非常に近接した状態での工事であった. 今回,東北本線長町駅付近高架化事業において,地盤工学に関する新しい技術を導入し, 施工することにより,新幹線や在来営業線への影響を抑え,工期短縮やコストダウンを図ることとした. なお,今回導入した主な技術を以下に示す.

なお,これらの内容は,今後,同様な条件における事業の計画,推進の参考となるものと考えられる. |

図-1:大口径短杭基礎の概要図  写真-1:大口径短杭基礎の施工状況  写真-2:長町高架橋全景 |

| 受賞者: | 佐々木健一 | (国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 工事課) |

|---|---|---|

| 小山内慶 | (国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所 工務課) | |

| 岡崎 稔 | (株式会社 奥村組) | |

| 武井 昭 | (鹿島建設株式会社) | |

| 鈴木信彦 | (有限会社 GAT技術士事務所) | |

| 推薦者: | 佐々木隆 | (国土交通省 東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所長) |

|

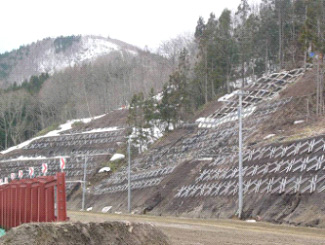

我が国最大級の堤体積を有する胆沢ダム(北上川右支川胆沢川に建設中のロックフィルダム)

の堤体を構成するロック材の運搬専用道路(以下ロック運搬路)は,

ダム建設工事工程上最も重要な路線であり,幅員は15〜20m,総延長は約5kmに及ぶ. この,ロック運搬路築造工事に伴い,構成土層内部における有効応力の急激な変化と 地すべり土塊中の鉱物組成(スメクタイト)との相乗的な原因による初生型地すべりが多発し, ダム本体工事工程に大きく影響を与えることが懸念された. 地すべり対策にあたっては,地盤内部の有効応力の急変により発生する初生型地すべりの実態を踏まえ, 設計用強度定数 (c',φ') の決定に全国ではじめてSPLICE法(※)を採用した. この方法は,設計用強度定数を,地すべり構成土のせん断強度の取り得る範囲に限定するもので, 明確な理論的根拠を有する点で従来法とは一線を画している. SPLICE法の適用に不可欠となる,現地採取試料によるせん断試験については, 推定すべり面付近の地すべり粘土を対象に, 高精度メガトルクモーターを搭載した繰り返し一面せん断試験装置により実施, さらに,X線回折試験,陽イオン交換容量試験,交換性陽イオン分析など化学試験も積極的に実施し, 潜在的な崩壊素因の解明に努めた. また,得られた分析結果に基づいて地質区分毎のグルーピングを行い, 地質特性毎にすべり面強度パラメータの共通性と相違性等を見出した上で, 予想される切土法面の崩壊対策工法選定の迅速化を図った. これらの取組みにより,極めて難易度の高い地すべり対策工の設計施工が予定工期内に行われ, 現在,胆沢ダムでは平成25年度の完成に向けて本体工事の最盛期を迎えている. ※) SPLICE: Method for determining design Strength Parameters by Laboratory test and Inverse Calculation Engagement |

写真-1:ロック運搬路法面 初生型地すべり  写真-2:ロック運搬路掘削法面対策工 (グラウンドアンカー)  写真-3:ロック運搬状況 (90tダンプトラック) |

| 受賞者: | 佐々木寿一 | (秋田県 秋田地域振興局建設部) |

|---|---|---|

| 富田幸憲 | (秋田県 秋田地域振興局建設部) | |

| 西岡 巌 | (大成建設株式会社 東京支店 土木部) | |

| 京屋宜正 | (大成建設株式会社 土木本部 企画室) | |

| 岡谷利之 | (大成建設株式会社 土木本部 土木設計部) | |

| 推薦者: | 茂手木信行 | (大成建設株式会社 東北支店長) |

|

秋田中央道路は,JR秋田駅東西間のアクセス向上・交通渋滞緩和を主な目的として

計画された自動車専用道路であり,平成19年9月より共用開始されている.

本工事は,設計施工一括発注方式の対象工事であり,秋田中央道路整備工事の一環として,

道路構造のほとんどを占める総延長約1,524m,外径φ12.2m,内径φ11.2mという

国内有数規模の道路シールドトンネルを掘削・覆工した. また,秋田駅東部において,発進立坑を含むシールドトンネルまでのアプローチ部分L=377mを開削工法にて構築した. 工事施工場所周辺は地下水位が高く,トンネル掘削部には,N値0の軟弱地盤, 直径30cmをこえる礫・転石が存在する礫層,N値50以上の軟岩層を含む硬質地盤等,様々な地質が出現した. 工事計画時より (1) シールドトンネルの低土被り・大断面施工による地上への影響やトンネルの浮上り, (2) 幅広い地質への対応,(3) 既設構造物との近接施工や低土被りでの河川横断,といった様々な課題が想定されたが, (1') ウエイト台車の牽引や切羽近傍での路床工の同時施工の採用, (2') 掘進時のこまやかな切羽圧力管理,(3') 様々な計測管理による情報化施工等を実施した結果, 地上部にほとんど影響を与えることなくトンネルを完成することができた. |

写真1:一次覆工完了  写真2:シールド機移動状況  写真3:完成写真 |

| 受賞者: | 國谷光弘 | (鹿島建設株式会社 東北支店) |

|---|---|---|

| 佐藤公彦 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 桜井憲雄 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 水島宣勝 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 推薦者: | 赤沼聖吾 | (鹿島建設株式会社 東北支店長) |

日本海沿岸東北自動車道は新潟空港IC(新潟県)を起点とし小坂JC(秋田県北部)を終点とする 延長440kmに及ぶ自動車専用道路である. 大茂内第一トンネル(秋田県大館市)は,このうち大館−小坂工区の一部として建設した 延長1,823mの道路トンネルである. 本トンネル掘削において出現した岩種は石英安山岩貫入岩,石英安山岩自破砕溶岩, 石英安山岩溶岩,泥岩,凝灰岩であるが,特に凝灰岩は熱水あるいは変成によって変質し, 一軸圧縮強度が低くスレーキング率が高いという特徴を持ち,トンネル掘削の障害となった. 本工事においては,凝灰岩中を掘進する際の補強対策として 早期閉合インバートと鏡面補強ボルト(注入式)による変形・崩落対策を実施し, その有用性を実証する事が出来た. また,間隙が少なくシリカレジン注入による補強効果が薄いと考えられる凝灰岩にこれを行い 高い効果を得るとともに,通常シフト12.5mの鏡補強工のシフト長を18.5mまで延伸し, サイクルタイムの短縮,施工の安全性向上に繋げた. |

写真1  写真2 |

| 受賞者: | 下村博之 | (鹿島建設株式会社 東北支店) |

|---|---|---|

| 中川 徹 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 堤 裕之 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 推薦者: | 赤沼聖吾 | (鹿島建設株式会社 東北支店長) |

本工事は既設野川第二発電所が新設ダム湛水により水没するため, 同規模の代替発電所を近接地に新設する工事である. 発電所本体立坑は斜面の中腹に直径φ20m,深さ44.3mの大口径掘削によって建設され, 背面には法長100m以上の長大切土法面を抱える狭隘地における施工となった. 地質は,発電所掘削箇所では変化に富み, 風化花崗閃緑岩(CM級)から弱風化花崗閃緑岩(B級)まで変化する. 弱風化花崗閃緑岩(B級)は比較的新鮮で岩片は堅固であるが,亀裂が発達し,亀裂に沿って風化していた. 工期の短縮を目的に,従来からあった問題点を整理して, 立坑掘削方法の見直しを含めた最適な施工方法を再検討し,合理化を図ることにした. 種々の問題を再検討した結果,「発破掘削工法」から「機械掘削工法」へと工法を変更することで, 工期,施工方法(安全性),環境,地盤等の問題を総合的に解決した. |

写真1  写真2 |