|

アクセスカウンタ (since 2000/09/10) |

トップページ

トップページ

行事・活動紹介

行事・活動紹介

行事日程

行事日程

行事・活動

行事・活動

地盤工学フォーラム

地盤工学フォーラム

地盤工学講座

地盤工学講座

地盤工学セミナー

地盤工学セミナー

講習会・講演会・見学会

講習会・講演会・見学会

学術活動

学術活動

委員会活動

委員会活動

調査・研究・出版物

調査・研究・出版物

支部表彰

支部表彰

受賞業績紹介

受賞業績紹介

募集要項

募集要項

社会貢献

社会貢献

技術協力・連携

技術協力・連携

出張講義のご案内

出張講義のご案内

組織

組織

沿革・規程等

沿革・規程等

組織・役員・委員

組織・役員・委員

東北支部 賛助団体 芳名録

東北支部 賛助団体 芳名録

地盤工学会 特別会員(東北支部分)

地盤工学会 特別会員(東北支部分)

地盤工学会 本部・各支部へのリンク

地盤工学会 本部・各支部へのリンク

入会のご案内

入会のご案内

入会案内はこちら

入会案内はこちら

東北支部 賛助団体のご案内

東北支部 賛助団体のご案内

バナー

バナー

Copyright © 2006-2020 公益社団法人地盤工学会東北支部/Tohoku Branch of the Japanese Geotechnical Society. All Rights Reserved.

最終更新日:2006年4月19日(水)

| 地盤工学会東北支部では,地盤工学に関する身近で地域に密着した事業・研究等を通じ, 会員の専門技術力の向上,調査・設計・施工等の効率化・レベルの向上, 地盤工学のPR・イメージ向上などに貢献した優れた業績を毎年度表彰しております. 受賞候補の公募を行い,表彰委員会の審査により授賞者を決定し,東北支部総会で表彰を行います. 平成17年度は,以下に紹介する7件(順不同)の業績に対して授賞されました. |

(参考)歴代の授賞業績・表彰規定等

| 受賞者: | 阿部孝一 | (東北電力株式会社 土木建築部付(株式会社ユアテック)) |

|---|---|---|

| 相原金一郎 | (東北電力株式会社 大曲技術センター) | |

| 川又伸幸 | (東北電力株式会社 新潟技術センター) | |

| 石田昌敬 | (東北電力株式会社 会津技術センター) | |

| 池田久人 | (西松建設株式会社 東北支店) | |

| 山口忠美 | (株式会社間組 関東土木支店) | |

| 推薦者: | 青沼正光 | (東北電力株式会社 土木建築部長) |

|

仙台市中心部の地中送電線路工事において,

約2.6km区間の電力洞道をシールド工法(掘削外径2.83m)にて構築した. 施工にあたっては,泥土圧シールドの添加材に,建設汚泥が生じる鉱物系添加材に替えて, 界面活性剤系の気泡材を使用する「気泡シールド工法」を採用することにより, 約16,000m3の建設汚泥のリデュースに取組んだ. また,広瀬川河畔の想定最大礫径800mmの砂礫層を通過するためのシールド機の改良(強化型ビットの採用, ビットの段差配置等),都市部の複雑な道路線形に対応するため, 最大11度までシールドを曲げることが可能な中折れ装置を配備するとともに 充填材を余堀部に充填し地山緩みと肌落ちを防止しながら掘進する「充填式シールド曲線工法」の採用などにより, 困難な施工条件を克服した. |

|

| 受賞者: | 岡田安弘 | (鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東北新幹線建設局 技術管理課) |

|---|---|---|

| 野田軍治 | (鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東北新幹線建設局 技術管理課) | |

| 千葉 寿 | (鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東北新幹線建設局 技術管理課) | |

| 石山民一 | (鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東北新幹線建設局 十和田鉄道建設所) | |

| 推薦者: | 中山範一 | (鉄道建設・運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部 東北新幹線建設局長) |

|

東北地区の土構造物において凍上は非常に大きな問題である.

鉄道路盤における凍上対策は,

路線近傍における最近10年間の日平均気温から算定された最大値の凍結指数を用いて

凍結深さ Z ( = C√F : 一般に C = 4, F は凍結指数)を求め,

その範囲を非凍上性材料で置換する方法が一般的である. 本検討では,合理的・経済的な凍上対策工の提案を目的に凍結深さの算定方法及び凍結指数の評価を行った. 凍結深さの算定は実測データを基に鉄道路盤での適用性を検証したうえで修正Berggren式を導入し, 一般に C = 4 であった値を熱伝導率試験等結果に基づき値を変化させることにより, コンクリート版や砕石層等多層である路盤構造を考慮した凍結深さを求められる. これらの手法を適用することにより凍結指数のみから決定していた従来の手法による対策工と比較して, 非常に経済的な対策工(厚さ11〜20cm減)とすることができた. |

| 受賞者: | 伊豆重一 | (福島県 県北建設事務所 道路グループ) |

|---|---|---|

| 福地敏弘 | (福島県 県北建設事務所 道路グループ) | |

| 中嶋 威 | (佐藤工業株式会社 土木統括部 土木第一課) | |

| 推薦者: | 比留間誠之 | (応用地質株式会社 東北支社 福島支店長) |

|

岩屑なだれ堆積物(含水未固結土砂地山)におけるトンネルの施工について: 横道トンネルは国道115号の土湯温泉町に位置し,土湯バイパス全線開通に際しての最後の難関というべきトンネルで, 安達太良山の山体崩壊により発生した岩屑なだれ堆積物中の掘削という厳しい条件で計画された. さらに,国道直下の横断,高圧送電線鉄塔直下,沼の近傍を通過する,曲率半径 R = 260m という条件も付加されていた. 当初設計では全線薬液注入工法となっていたが,頂設導坑掘削で得られた情報を基に薬注区間は最小限に留めることが可能となり, 大きなコスト縮減となった.その他の区間は,AGF工法,仮インバート(上下半,インバート), 前方脚部パイル他様々の補助工法で施工した. その他,掘削ズリの重金属類の長期的溶出を防止するための不溶化処理, レッドデーターブックに記載されている希少植物の保護等,環境面にも配慮し,平成17年3月に貫通した. 平成17年12月3日には全線開通され,福島市と会津を結ぶ大動脈の完成に寄与した. |

|

| 受賞者: | 佐野 厚 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所 秋田工事区) |

|---|---|---|

| 井上 崇 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所 秋田工事区) | |

| 小島淳史 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所 秋田工事区) | |

| 推薦者: | 西川 寛 | (東日本旅客鉄道株式会社 東北工事事務所長) |

|

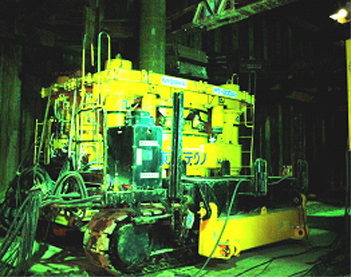

秋田中央道路は,秋田市中心部から秋田自動車道秋田中央ICに至る高規格専用道路である.

このうち,JR秋田駅直下を横断する部分の延長約178m区間は,

駅ビルおよび新幹線・在来線軌道11線を横断することから,

JR東日本がシールド工法により施工した部分である.

駅構内直下の横断施工に伴い,駅ビルおよびホーム上乗降場設備のアンダーピニングをはじめ,

軌道防護工として大径・長大のパイプルーフを設置してシールドトンネルの施工を行った. シールドトンネル横断箇所には,前述のとおり駅ビルがあり, その基礎杭はシールドトンネル断面に支障することから, この荷重を受替杭で受け替えるアンダーピニング工法より施工を行った. なお支障する既設杭の撤去については,地上からのワイヤーソー操作で杭を任意の深さで切断し, 切断面より上の支障する杭体のみを撤去する工法を新たに開発して工事に使用した. また,新幹線および在来線ホーム上のエスカレータ等の乗降場設備についても, 常時使用することから旅客営業に影響を与えないようにアンダーピニング工法により受け替えて工事を行った. 以上の施工にあたっては,構造物の変位・応力等を常時確認しながら,安全に工事を進めた. |

写真-1: 秋田駅構内全景  写真-2: 駅ビル受替状況 |

| 受賞者: | 有坂 昇 | (秋田市 上下水道局 下水道建設課) |

|---|---|---|

| 森田一登 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 中園直志 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 大津祐一 | (鹿島建設株式会社 東北支店) | |

| 吉迫和生 | (鹿島建設株式会社 技術研究所) | |

| 推薦者: | 赤沼聖吾 | (鹿島建設株式会社 東北支店 執行役員 支店長) |

|

当工事は,延長915.5m,仕上がり内径φ2,400mmの雨水排水用管渠をシールド工法にて構築するものである.

シールド線形は,総延長の約50%が曲線区間で,この中に半径30mのS字急曲線部(直線区間約4m)が存在していた.

本工事の特徴は,このS字急曲線部を地上からの事前の地盤改良無しに施工したことである. 急曲線部の施工は,通常の曲線部の施工に比べて余掘り量が多く, 一般部よりも幅の狭いセグメントを使用するため組立て回数(リング数)が増加して施工時間がかかるなどの理由から, シールド機通過中に地山の緩みが生じて地表面の沈下につながる場合がある. 本工事では,シールド機通過後,裏込め注入までの間の地山の緩みを低減する対策として, シールド機の先頭部で余掘りにより生じた空間に特殊充填材「ボイドキーパー」を注入した. その結果,地表面沈下を最小限に抑えるとともに, 小口径シールドトンネルの急曲線部におけるボイドキーパーによる施工方法を確立した. |

|

| 受賞者: | 三上圭一 | (国土交通省 東北地方整備局 塩釜港湾・空港整備事務所) |

|---|---|---|

| 小平田浩司 | (茨城県 土木部) | |

| 山下勝紀 | (大成建設株式会社 東北支店) | |

| 滝澤 学 | (大日本土木株式会社 東北支店) | |

| 推薦者: | 茂手木信行 | (大成建設株式会社 東北支店 執行役員 支店長) |

|

本工事は,仙台空港敷地内に開削工法によって

仙台空港アクセス鉄道のボックスカルバートトンネルを構築するものである. 沖積砂層に造られるボックスカルバートトンネルの防災対策として, 引抜き支持力に優れた回転圧入鋼管杭(NSエコパイル(R))を採用することで, 地震による液状化現象が発生した場合の変位を抑制し, 地震後の復旧の容易さ及び耐震性能の向上を図ることを目的に計画・実施された. 回転圧入鋼管杭(NSエコパイル(R))は平成12年3月に認定された新しい工法で, 低騒音・低振動・無排土で施工できる環境的メリット,拡底効果による大きな支持力と引抜き耐力, 狭隘地への対応性など多くの利点を有している. これらのメリットを生かして供用空港滑走路直前という特殊条件下で, 狭隘な掘削構内での施工や支持層開始深さ及び支持層貫入量を正確に把握した施工等を実施し, 目的を達成することが出来た. |

|

| 受賞者: | 富田道久 | (宮城県農業短期大学 教授(平成18年3月31日退官)) |

|---|---|---|

| 推薦者: | 千葉克己 | (宮城県農業短期大学) |

| 業績概要: |

|---|

| 1.土木技術者の育成 昭和45年,宮城県農業短期大学農業土木科に助手として着任. 以降,講師,助教授を経て平成6年教授.退官まで36年にわたり土木分野の講義,実験実習等を担当し, 多くの土木技術者を養成した. |

| 2.地盤工学会東北支部活動への貢献 昭和62年から18年間常任幹事(映画会)を務め,地盤工学技術のPRと啓蒙を図るとともに, 表彰委員会委員や第29回土質工学会研究発表会実行委員会委員等も務め,活発な支部活動を支えた. 地盤工学会東北支部において務めた委員等は以下のとおりである.

|